そのほかの診療

ページ内目次

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が止まる無呼吸になったり、もしくは浅い・弱いなどの低呼吸になったりする病気です。英語ではSleep Apnea Syndromeとなり、その頭文字を取りSASとも呼ばれています。日本における潜在患者は約900万人(AHI≧15回/時)ともいわれています。

10秒以上無呼吸や低呼吸が続く状態が1時間に5回以上認められ、日中の眠気や中途覚醒、倦怠感などの症状がある場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

この病気の怖いところは、睡眠中に体へさまざまな負担がかかることです。その最たるものが、心臓への負担です。

SASを放置すると、心臓に大きな負担を与え、冠動脈疾患や心筋梗塞、脳梗塞などの発症につながり、突然死のリスクも高まります。

10秒以上無呼吸や低呼吸が続く状態が1時間に5回以上認められ、日中の眠気や中途覚醒、倦怠感などの症状がある場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

この病気の怖いところは、睡眠中に体へさまざまな負担がかかることです。その最たるものが、心臓への負担です。

SASを放置すると、心臓に大きな負担を与え、冠動脈疾患や心筋梗塞、脳梗塞などの発症につながり、突然死のリスクも高まります。

睡眠時無呼吸症候群の種類

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、下記の2タイプに分けることができます。

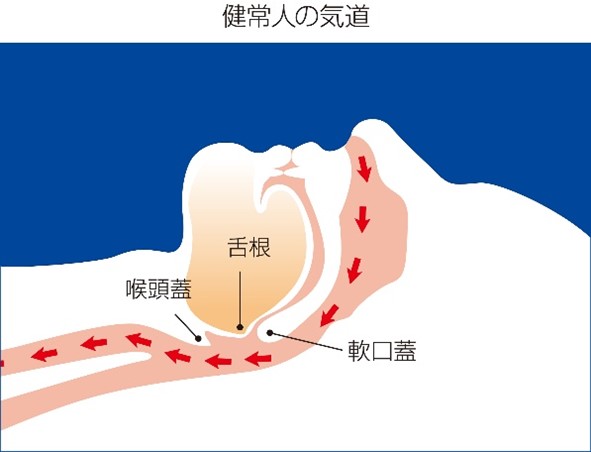

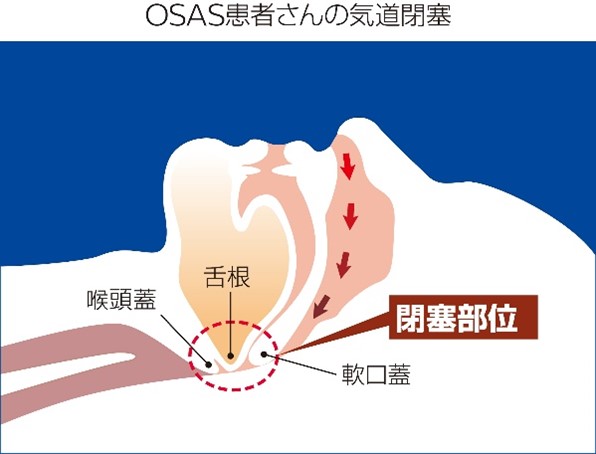

一般的には、中枢性よりも閉塞性の方が多く、全体の9割程度がOSASだといわれています。ここでは、そのメカニズムについて詳しく説明します。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)は、肥満、小さい顎、扁桃肥大などが原因となり、気道が狭くなったり、閉塞したりすることで無呼吸や低呼吸が発生します。

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)←こちらがメインです

- 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)

一般的には、中枢性よりも閉塞性の方が多く、全体の9割程度がOSASだといわれています。ここでは、そのメカニズムについて詳しく説明します。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)は、肥満、小さい顎、扁桃肥大などが原因となり、気道が狭くなったり、閉塞したりすることで無呼吸や低呼吸が発生します。

健康な人であっても仰向けに寝ると、のどの奥にある軟口蓋や口蓋垂(のどちんこ)、舌根、喉頭蓋などが重力で沈み込み、気道は狭くなります。睡眠時には、筋肉の緊張が緩むため気道はさらに狭くなります。

狭くなった気道を空気が通るときに生じる気道壁の振動音がいびきです。健康な人でも、お酒を飲んだときやひどく疲れているときにいびきをかくことがあるのは、筋肉がさらに緩むからです。

狭くなった気道を空気が通るときに生じる気道壁の振動音がいびきです。健康な人でも、お酒を飲んだときやひどく疲れているときにいびきをかくことがあるのは、筋肉がさらに緩むからです。

主な症状

- いびき

- 睡眠中に呼吸が止まる、息苦しさを感じる

- 夜中に目が覚める、寝付きが悪い

- 何度もトイレに起きる

- 寝汗をかく・寝相が悪い

- 熟睡感がない

- 倦怠感・頭痛

- 日中の強い眠気

- 集中力・記憶力の低下

- 抑うつ状態(やる気が出ない、イライラなど)

- 性的欲求の低下

- ED(勃起機能不全)

いびきや睡眠中の無呼吸は広く知られている代表的な症状ではありますが、本人が気づくことができないため、家族やパートナーからの指摘で気づくことが多いです。

また、全てのいびきが睡眠時無呼吸症候群(SAS)に繋がるとは限りません。お酒を飲んだときや疲れた時などに発生するいびきもあります。

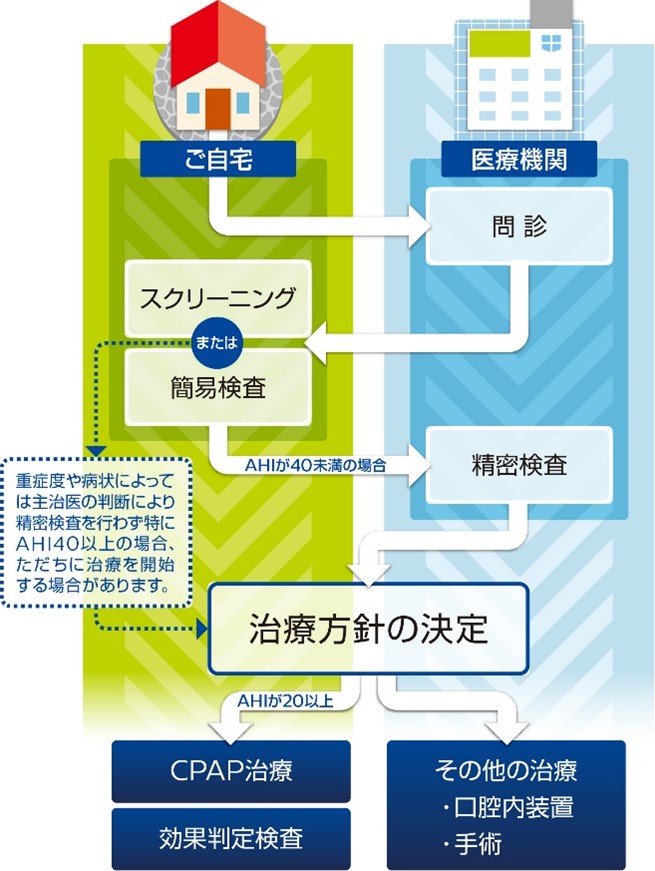

検査・診断の流れ

STEP1

まずは問診で、いびきや日中の眠気、基礎疾患の有無、睡眠時の様子などを確認します。睡眠時に録画・録音した動画や音源があれば、参考になります。エスワープ眠気尺度という8項目の簡易質問で、生活の中での眠気を評価します。

エスワープ眠気尺度は下記よりダウンロードすることが可能です。

ESS_200301.pdf

エスワープ眠気尺度は下記よりダウンロードすることが可能です。

ESS_200301.pdf

STEP2

口腔内、鼻の中、のどの奥に、睡眠時の気流を妨げるような病変がないかどうか、内視鏡を使って診察をします。鼻やのどに問題が見つかれば、それに対しての治療を先に行うこともあります。

STEP3

自宅で簡易睡眠検査を行います。

機器を貸し出しますので、自宅で睡眠時に装着して、無呼吸の回数や血中酸素飽和度を、一晩測定していただきます。

機器を貸し出しますので、自宅で睡眠時に装着して、無呼吸の回数や血中酸素飽和度を、一晩測定していただきます。

STEP4

簡易睡眠検査の結果説明を行います。

重症度や症状が高い場合は、精密検査を待たずに治療を提案します。

睡眠時無呼吸症候群が疑いにとどまる場合は、総合病院に入院して行う精密検査が必要ですので、精密検査ができる病院をご紹介させていただきます。

重症度や症状が高い場合は、精密検査を待たずに治療を提案します。

睡眠時無呼吸症候群が疑いにとどまる場合は、総合病院に入院して行う精密検査が必要ですので、精密検査ができる病院をご紹介させていただきます。

治療

肥満の治療

おなかや頸部や顔やあごのまわりに脂肪がついていると、睡眠時無呼吸症候群になりやすくなります。ダイエットをして体重を減らし、おなかや、頸部や、顔やあごのまわりの脂肪が減ると、睡眠時無呼吸症候群が治ることもあります。体重が減らして効果を出すには意志の力と時間がかかります。

CPAP(=シーパップ)装置を使った治療

自宅でCPAPを睡眠時に装着し、鼻もしくは鼻と口から、呼吸に合わせて空気を送り込んで、空気の通り道を確保するという治療です。当院で施行可能です。睡眠データ管理のため、月に1回の通院が必要です。

マウスピースを使った治療

下顎を前方に固定するマウスピースを睡眠時に装着する治療です。

効果があまり高くないので、軽症・一部の中等症の患者様に試されることが多いです。

睡眠時無呼吸の精密検査と、歯科・歯科口腔外科を両方備えている病院に紹介させていただきます。

効果があまり高くないので、軽症・一部の中等症の患者様に試されることが多いです。

睡眠時無呼吸の精密検査と、歯科・歯科口腔外科を両方備えている病院に紹介させていただきます。

手術治療

鼻炎による鼻づまりがひどい場合や鼻中隔の曲がりがひどい場合は、鼻の通りを改善させる手術が有効な場合があります。

扁桃腺が大きい場合は、扁桃腺を摘出する手術が有効な場合があります。

軟口蓋の位置が低い場合は、口蓋垂や軟口蓋を縫ったり切ったりして、のどの空間を広げる手術が有効な場合があります。手術が必要と判断される場合には、総合病院をご紹介させていただきます。

無呼吸症候群に関して、無呼吸ラボで詳細に説明がありますので、ぜひご覧になってください。

無呼吸ラボ

https://mukokyu-lab.jp/

全国診療施設一覧

https://mukokyu-lab.jp/hospital/top.php

扁桃腺が大きい場合は、扁桃腺を摘出する手術が有効な場合があります。

軟口蓋の位置が低い場合は、口蓋垂や軟口蓋を縫ったり切ったりして、のどの空間を広げる手術が有効な場合があります。手術が必要と判断される場合には、総合病院をご紹介させていただきます。

無呼吸症候群に関して、無呼吸ラボで詳細に説明がありますので、ぜひご覧になってください。

無呼吸ラボ

https://mukokyu-lab.jp/

全国診療施設一覧

https://mukokyu-lab.jp/hospital/top.php